L’Umbria (in

particolare il territorio provinciale di Terni) con la valle del fiume Tevere

delimita la Tuscia Laziale invece ad est, mentre a sud è lambita dalla regione sabatina e dai

contrafforti settentrionali dell’acrocoro tolfetano, importante comprensorio

della Tuscia che ricade però in massima parte nella provincia di Roma. Il

Viterbese, ma più in generale

L’insieme di

questi modesti rilievi, abbastanza regolarmente allineati tra la fascia

subappenninica e il mare e diretta prosecuzione di quelli più settentrionali

dell’Antiappennino toscano, fanno parte dell’Antiappennino tirrenico che a Sud

di Roma si estende ai colli Albani e ai monti Lepini, Ausoni e Aurunci.

L’altitudine media raggiunta dai rilievi che si ergono nella Tuscia Romana

supera di poco i

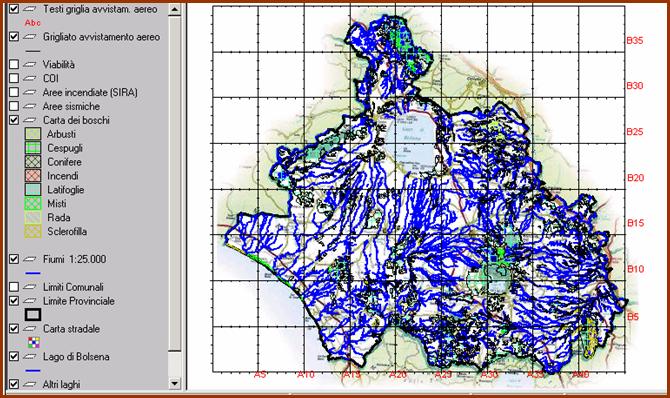

L’irregolarità dei confini amministrativi della provincia di Viterbo, raramente coincidenti con limiti naturali (corsi d’acqua, linee di spartiacque, etc.), contribuisce a determinare nel territorio provinciale una grande varietà di paesaggi i quali, se associati ai diversi tipi litologici e ai principali sistemi orografici presenti, ci permettono di riconoscere regioni naturali ben caratterizzate da un punto di vista morfologico e vegetazionale.

Il territorio della Provincia di Viterbo con le principali località

2.1 Inquadramento Geografico, Climatico e Forestale

Le aree pianeggianti, sono individuabili prevalentemente nelle pianure dei fiumi che affluiscono verso il mare; la complessa variabilità orografica della Provincia ha generato una rete idrografica molto ricca. I fattori che influiscono sul clima di una regione, sono la latitudine, l’altitudine, la distanza dal mare, la posizione rispetto a centri diazione dell’atmosfera, l’orografia.

Per quanto riguarda il territorio compreso nei confini della provincia, la differenza di latitudine ha una limitata influenza; ha invece notevole influenza l’altitudine, per cui si ha una netta differenziazione tra la parte montana della provincia e quella della fascia costiera.

Le particolari condizioni altimetriche della provincia e l’avvicendarsi di strutture orografiche nettamente differenti (monti, colline, altipiani, pianori, pendii scoscesi, speroni e pianure interposte) producono, anche nell’ambito della stessa regione, una cospicua varietà di climi.

In linea generale il clima della provincia è di tipo mediterraneo con presenza di piogge tutto l’anno ma concentrate in misura diversa da zona a zona nel semestre autunno - inverno, e con un regime termico abbastanza simile in tutto il territorio.

Tuttavia la disposizione dei monti ha differente effetto sulle masse d’aria nei solchi vallivi e la diversa distanza dal mare influenza il grado di continentalità di alcune zone, accentuando le escursioni termiche e gli scarti tra le precipitazioni del periodo autunno - inverno e quelle del periodo primavera – estate.

2.2 Elementi di meteorologia, climatologia e fitoclimatologia dell’areaI dati riguardanti le precipitazioni sono stati

rilevati dalla stazione di Viterbo del Servizio Idrografico nel periodo

1926/1996. Nell’arco dei 40 anni esaminati si è registrata una media di

precipitazione annuale ari a

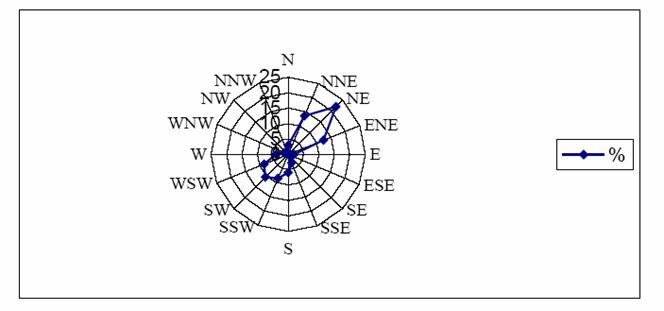

Le calme di vento, non riportate, presentano una

frequenza di circa 30.5 % con una notevole incidenza (quasi un terzo delle

osservazioni). Come si osserva dal grafico risulta predominante la provenienza

del vento da NE e SW. Dal punto di vista climatico e fitoclimatico, l’Alto Lazio

presenta maggiori affinità con i territori limitrofi della Toscana meridionale,

dove, in genere, le scarse precipitazioni vengono compensate dall’elevata

ritenzione idrica dei suoli. Emerge pertanto una netta autonomia di questo

territorio rispetto alla porzione più meridionale del Lazio. Tutta

Procedendo dalla costa verso l'interno assistiamo pertanto al passaggio dalla Regione mediterranea a quella temperata; in particolare, con riferimento alla Carta del Fitoclima del Lazio a cui si rimanda per maggiori dettagli (BLASI 1993, 1994), andiamo dal termotipo mesomediterraneo inferiore con ombrotipo piuttosto secco di Montalto di Castro o Tarquinia, fino al termotipo montano inferiore con ombrotipo umido, che caratterizza esclusivamente l'area dei Monti Cimini, attraversando aspetti di transizione che rientrano ora nella Regione mediterranea ora in quella temperata. Con riferimento alla figura, tratta dalla carta Carta del Fitoclima, elenchiamo di seguito i tipi fitoclimatici riscontrati nella provincia di Viterbo: usando la numerazione tra parentesi in corsivo corrispondente a quella della Carta Fitoclimatica regionale.

Regionalizzazione fitoclimatica della provincia di Viterbo (rielaborazione da Blasi 1993)

REGIONE TEMPERATA

1(2) - Termotipo montano inferiore; Ombrotipo umido superiore/iperumido inferiore; Regione mesaxerica/axerica fredda. Precipitazioni annuali (P) abbondanti e assenza di aridità estiva; in inverno freddo piuttosto intenso che si prolunga da ottobre a maggio. Temperatura media delle minime del mese più freddo (t) sempre al di sotto dello zero. Zone più elevate del complesso dei Monti Cimini. Prevalenza di faggete, castagneti e in subordine querceti misti mesofili a cerro e rovere.

2(4) - Termotipo collinare superiore; Ombrotipo iperumido inferiore; Regione mesaxerica. P molto elevate con frequenti episodi estivi, quindi aridità estiva assente; freddo intenso d'inverno ma con t superiore allo zero. Caldera del lago di Vico. Prevalenza di faggete, castagneti, boschi misti mesofili e querceti con netta dominanza del cerro.

3(6) -

Termotipo collinare inferiore/superiore; Ombrotipo subumido superiore/umido inferiore;

Regione mesaxerica. P variabili con una media di

REGIONE TEMPIERATA DI TRANSIZIONE

4(7) - Termotipo collinare inferiore/superiore o mesomediterraneo superiore; ombrotipo umido inferiore; Regione mesaxerica. P medio-alte con episodi estivi più contenuti; aridità estiva non molto pronunciata a luglio e agosto; freddo intenso che si prolunga da ottobre a maggio; t appena inferiore a zero. Valle del Tevere e valli secondarie connesse (Orte, Gallese, Borghetto, ecc.). Querceti a cerro e roverella con elementi, talvolta anche abbondanti, della flora mediterranea.

REGIONE MEDITERRANEA DI TRANSIZIONE

5(9) -

Termotipo mesomediterraneo medio o collinare inferiore; Ombrotipo subumido

superiore; Regione xeroterica/mesaxerica. P inferiori

a

6(11)- Termotipo

mesomediterraneo medio; ombrotipo subumido superiore/umido inferiore; Regione

xeroterica. P da 800 fino a l11

REGIONE MEDITERRANEA

7(13) .

Termotipo mesomediterraneo inferiore; Ombrotipo secco superiore/subumido

inferiore; Regione xeroterica. P scarse

con pochi episodi estivi; aridità estiva intensa e prolungata per almeno 4 mesi

(maggio-agosto) con il mese di aprile di subaridità; freddo poco pronunciato

concentrato nel periodo invernale; t da

Il patrimonio forestale della Tuscia è caratterizzato da un elevato grado di naturalità ambientale, i paesaggi mostrano una notevole variabilità sia per il numero di specie endemiche presenti, sia per le caratteristiche geo-morfologiche e climatiche, che determinano associazioni vegetali esclusive di questo territorio.

La piana di Viterbo divide la regione vulsina da quella cimina, determinata dall’omonimo apparato vulcanico; la regione cimina è caratterizzata dal paesaggio del tutto peculiare delle colture del nocciolo e dei suggestivi castagneti da frutto, dal tipo di habitat e dalla vegetazione forestale, particolarmente ricca di elementi mesofili che ne evidenziano una forte individualità.

La parte a sud, la regione sabatina, ripartita tra le province di Viterbo e di Roma, presenta limiti rispetto alla regione precedente poco marcati; anch’essa è caratterizzata da conche e tavolati vulcanici spesso interrotti da profondi solchi di erosione (forre), opera dei numerosi corsi d’acqua presenti.

Dalle regioni “collinari” si scende ad Ovest

verso un’ampia pianura denominata Maremma laziale, per

analogia con

I tavolati tufacei e le forre fluviali delle regioni “collinari” digradano ad Est verso la valle del Fiume Tevere (5) che ci appare come un ampio impluvio con pendici terrazzate interrotte da paesi e cittadine posti sulle spianate più ampie. In questo settore del suo bacino il Fiume Tevere corre sul limite tra i terreni vulcanici della destra idrografica e quelli calcarei dell’Umbria. Il tratto a monte di Orte è noto con il nome di Teverina, termine che peraltro include anche il versante sinistro della valle che si trova in Umbria. Il tratto a valle della città è invece molto più ampio e, dopo la confluenza con il Fiume Treia, prosegue nelle province di Rieti e di Roma.