3.0 TIPOLOGIA DEGLI EVENTI E DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

La Provincia di Viterbo è ricca di Boschi, possiede una fitta rete di fiumi spesso a carattere torrentizio che con particolari condizioni di piogge intense anche se brevi, acquistano caratteristiche di pericolosità. Inoltre la presenza dell’apparato Vulcanico Antico espone la tuscia alla possibilità di eventi sismici e la fragilità del territorio dal punto di vista idrogeologico presenta problemi di dissesto in atto e potenziali. Conclude la lista dei rischi naturali ambientali il problema dell’alto rischio di incendi boschivi nei periodi secchi.

3.2 EventiAi fini dell’attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

1) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

2) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

3) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

3.3 Attivita’ di Protezione CivileSono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi di cui sopra.

3.4 RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO 3.4.1 Il Sistema ForestaleIl patrimonio del sistema

forestale regionale, secondo l’Assessorato all’Ambiente, Direzione

Regionale Ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio, copre

La superficie forestale provinciale si distribuisce a macchia di leopardo, con bacini boscosi di particolare interesse quali quelli delle zone vulcaniche in particolare nelle colline dei Monti Cimini e nel complesso del Monte Rufeno. Infine emergono i boschi anche lungo la fascia costiera.

3.4.3 Distribuzione altimetricaIl patrimonio forestale si sviluppa soprattutto nelle aree interne e marginali, in collina e montagna, interessando soprattutto le parti cacuminali e le dorsali dei rilievi maggiori. Generalmente il limite inferiore è definito dall’attività antropica che nel tempo ha relegato i boschi nelle zone più difficili ed accidentate, tradizionalmente meno vocate all’attività agricola e/o insediamenti urbanistici, mentre in quota il limite è dovuto alle condizioni fisiche e climatiche.

3.4.4.Composizione floristica e strutturaleLa struttura orografica e morfologica della Provincia ha consentito l’affermarsi sul territorio di una ampia gamma di ecosistemi forestali, da quelli tipici delle aree litoranee (pinete litoranee e macchia mediterranea) a quelli delle aree montane (faggete), passando per tutte le tipologie intermedie (querceti e castagneti). Altresì particolari condizioni geomorfologiche e climatiche hanno consentito a tipici formazioni di montagna affermarsi a basse quota, come il caso delle faggete dei Cimini, nonché realizzarsi l’inversione vegetazionale nelle forre.

3.4.5 Quadro generale della proprietàIl patrimonio boschivo regionale è in misura prevalente di proprietà pubblica, 60%, di cui l’80% è detenuto dai comuni. Su scala provinciale le percentuali si allineano con quelle regionali, raggiungendo i valori massimi di proprietà pubblica nelle province di Frosinone e Latina con oltre il 70%. Solo la provincia di Viterbo fa registrare una prevalenza della proprietà privata. Le fustaie e la macchia mediterranea sono le tipologie boscate prevalentemente in mano pubblica, mentre i cedui sono equamente ripartiti tra pubblico e privato.

Assetto della proprietà

I dati degli ultimi censimenti dell’agricoltura evidenziano preoccupanti trend di disaffezione verso i boschi, in controtendenza rispetto all’ampiamento della superficie boschiva in atto.

Dagli anni ’70 ad oggi sono calate sia il numero delle aziende forestali ed agroforestali, sia la superficie boscata inclusa al loro interno.

Con il quadro emergente dall’ultimo Censimento

Generale dell’Agricoltura (Regione Lazio, 2002), data la superficie forestale

regionale stimata sui dati TBRA (2000), si evince che per una cospicua

percentuale della superficie boschiva non è stato possibile riconoscere un

conduttore de facto, ovvero per

Il criterio di riferimento della gestione

sostenibile discende dal Rapporto Brundtland che lo ha definito come quello che

soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere alcuna

possibilità per le generazioni future (WCDE,

1987). L’Unione Europea nel

La multifunzionalità degli ecosistemi forestali costituisce da sempre una realtà di riferimento nella gestione del patrimonio provinciale. Tra le più rilevanti si ricordano le funzioni di assorbimento e conservazione del carbonio e quella igienico-sanitaria. Non trascurabile è anche la funzione occupazionale produttiva socioeconomica e paesistica;

Da sviluppare sono gli usi protettivi della

risorsa per i quali

L’elevato valore del patrimonio forestale rende ancor più penalizzanti i vari processi di degrado ed avversità che periodicamente si sviluppano a danno degli ecosistemi. Tra i principali processi si annoverano gli incendi: la piaga di gran lunga più rilevante per entità di superficie interessata e danni, diretti ed indiretti. I dati statistici evidenziano un tendenziale aumento del numero ed una riduzione delle superfici percorse dagli incendi per singolo evento.

L’abbandono colturale dei boschi per una rilevante percentuale della superficie forestale non è stato individuato come conduttore de facto. I soprassuoli di queste aree si evolvono in modo incontrollato, partendo da una condizione di forte antropizzazione e pertanto, accentuando sovente la loro fragilità e suscettività ai rischi di altre forme di degrado, in particolare incendi e parassiti; gli abusi: preoccupano in questo caso il crescente uso irregolare delle aree boscate, attraverso iniziative individuali sovente in infrazione rispetto alle indicazioni riportate nei siti, nonché l’uso del bosco e della viabilità forestale per l’esercizio di attività fuoristrada, nonché il loro uso come discarica abusiva.

3.4.9. Avversità abioticheFenomeni di dissesto ed erosione del suolo: Sono fenomeni prevalentemente a carattere superficiale, che localmente assumono caratteri preoccupanti, a seguito dei fenomeni più intensi e violenti. Il processo più comune è l’erosione superficiale dei suoli con trasporto a valle degli strati più superficiali a carico soprattutto delle aree in pendenza e con scarsa copertura vegetazionale. Avversità climatiche: questa tipologia di avversità rientra tra quelle di rilevanza mondiale per le quali si stanno mettendo in atto strategie globali di intervento. I suoi effetti si ripercuotono sui nostri ecosistemi attraverso una crescita degli eventi estremi, che ingenerano stati di stress negli ecosistemi, a cui segue una maggiore suscettività all’azione dei parassiti.

Avversità biotiche

Al momento attuale, gli agenti patogeni che destano particolare apprensione sono:

a) patogeni sottoposti a lotta obbligatoria con disposizione di rilevanza nazionale

ü Ceratocystis fimbriata f.sp. platani (Ell. Et Halst Walter), agente del cancro colorato del platano (D.M. del 03/09/1987, n° 412);

ü Thaumetopoea pityocampa (Dennis et Schiffermuller), processionaria del pino (D.M. del 20/05/1926 e D.M. del 12/2/1938);

ü Erwinia amylovora (Burr.) Wins., agente del fuoco selvaggio a carico di rosacee cespugliose o del sottobosco, quali Crataegus, Sorbus, ecc. (D.M. del 27/03/96);

ü Matsucoccus feytadi (Duccasse), cocciniglia della corteccia del pino marittimo (D.M. del 22/11/1996)

b) patogeni non sottoposti a lotta obbligatoria ma di rilevante preoccupazione per gli ecosistemi forestali laziali

ü Phytophthora spp., agente del mal dell'inchiostro;

ü Seiridium cardinale (Wag.) Sutton et Gibson, agente del cancro del cipresso.

ü Sphaeropsis sapinea Fr. Dyko et Sutton, agente di seccumi su Pinus spp.

ü Tomicus destruens (Wollaston) e Tomicus piniperda L., i blastofagi del pino.

3.4.10 La profilassi preventivaLa profilassi preventiva: è il miglioramento dello stato vegetativo delle piante, da conseguirsi attraverso opportuni interventi selvicolturali ordinari.

3.4.11 Il Patrimonio Boschivo ProvincialeIl patrimonio boschivo provinciale, in base ai dati dell’Assessorato all’Ambiente della Provincia, distinte per comune e ricavate dalla foto interpretazione delle foto aeree del volo Italia 2000 risultano dalla tabella che segue.

Comune |

Superficie boscata (ha) |

Comune |

Superficie boscata (ha) |

ACQUAPENDENTE |

6.353 |

ISCHIA DI CASTRO |

4.524 |

ARLENA DI CASTRO |

272 |

LATERA |

658 |

BAGNOREGIO |

1.995 |

LUBRIANO |

253 |

BARBARANO ROMANO |

1.311 |

MARTA |

89 |

BASSANO IN TEVERINA |

383 |

MONTALTO DI CASTRO |

914 |

BASSANO ROMANO |

902 |

MONTEFIASCONE |

1.290 |

BLERA |

3.495 |

MONTE ROMANO |

2.746 |

BOLSENA |

898 |

MONTEROSI |

100 |

BOMARZO |

1.230 |

NEPI |

1.416 |

CALCATA |

221 |

ONANO |

599 |

CANEPINA |

1.420 |

ORIOLO ROMANO |

619 |

CANINO |

2.558 |

ORTE |

1.762 |

CAPODIMONTE |

420 |

PIANSANO |

303 |

CAPRANICA |

853 |

PROCENO |

559 |

CAPRAROLA |

1.806 |

RONCIGLIONE |

1.064 |

CARBOGNANO |

252 |

SAN LORENZO NUOVO |

470 |

CASTEL SANT'ELIA |

853 |

SORIANO NEL CIMINO |

2.555 |

CASTIGLIONE IN TEVERINA |

473 |

SUTRI |

1.395 |

CELLENO |

472 |

TARQUINIA |

3.647 |

CELLERE |

640 |

TESSENNANO |

306 |

CIVITA CASTELLANA |

1.187 |

TUSCANIA |

2.320 |

CIVITELLA D'AGLIANO |

830 |

VALENTANO |

709 |

CORCHIANO |

363 |

VALLERANO |

543 |

FABRICA DI ROMA |

553 |

VASANELLO |

857 |

FALERIA |

776 |

VEJANO |

1.978 |

FARNESE |

2.128 |

VETRALLA |

3.251 |

GALLESE |

710 |

VIGNANELLO |

70 |

GRADOLI |

601 |

VILLA SAN GIOVANNI |

128 |

GRAFFIGNANO |

595 |

VITERBO |

7.302 |

GROTTE DI CASTRO |

672 |

VITORCHIANO |

944 |

SUPERFICIE BOSCATA PROVINCIALE |

78.593 |

||

| Fonte: 2a Relazione sullo Stato dell'Ambiente - Dicembre 2003 - Assessorato Ambiente - PROVINCIA DI VITERBO | |||

Inoltre, in base ai dati ISTAT del 5° Censimento Generale

dell’Agicoltura 2000, le Colture Boschive della provincia di Viterbo investono

un'area di

Superficie in ettari per le seguenti classi d'uso del suolo sul totale della Provincia di Viterbo: 361.212 ha

Seminativi |

Coltivazioni legnose agrarie |

Prati permanenti e pascoli |

Colture Boschive |

Altra superficie |

Totale |

147.412 |

42.014 |

21.013 |

56.155 |

14.476 |

281.070 |

Fonte ISTAT, 2002

Il patrimonio forestale provinciale costituisce il 21% del

totale regionale. La sua distribuzione vede un nucleo esteso e compatto sui

Monti Cimini a ridosso del capoluogo di provincia, a cui si affiancano altri

patrimoni, di cui i maggiori sono

Superficie forestale per zona altimetrica e categoria di proprietà.

Montagna |

collina |

pianura |

totale |

Stato e regioni |

Comuni |

Altri enti |

Privati |

|

Viterbo ha % |

60.003 93,96 % |

3.858 6,04% |

63.861 100% |

4.313 6,75% |

14.686 23,00% |

6.738 10,55% |

38.124 59,70% |

|

Regione ha % |

171.704 44.96% |

178.084 46,63% |

32.104 8,41% |

381.892 100% |

13.895 3,64% |

177.628 46,51% |

38.781 10,15% |

151.588 39,69% |

Viterbo/Regione (%) |

33, 69% |

12,02% |

16,72% |

31,05% |

8,27% |

17,37% |

25,15% |

Fonte ISTAT, 1995

Le fustaie investono

Superfici forestali a fustaie per specie investita (dati in ettari)

Pure |

Miste |

Totale |

|||||||||||

Abete bianco |

Abete rosso |

Pini |

Altre resinose |

Sughera |

Rovere |

Cerro |

Altre querce |

Castagno |

Faggio |

Pioppi |

Altre latif. |

||

15 |

12 |

1.409 |

177 |

158 |

2 |

1.015 |

102 |

3.305 |

623 |

2 |

38 |

68 |

1.681 |

Fonte ISTAT, 1995

Altre superfici forestali (dati in ettari)

Cedui semplici |

Cedui composti |

Macchia mediterranea |

48.986 |

6.321 |

220 |

Fonte. ISTAT, 1995

IL PATRIMONIO FORESTALE ALL'INTERNO DELLE AZIENDEUn quadro

diverso emerge dal Censimento Generale dell'Agricoltura del 1990 dove è stato

fatto riferimento solamente alla Superficie Agricola Utilizzata (SAU) in

azienda ed investita a boschi. Alla provincia di Viterbo viene attribuita una

SAU forestale di

Acquapendente

è il comune con il più ampio territorio forestale,

Nella provincia viterbese vi insistono 2 Comunità Montane, quella

dell'Alta Tuscia Laziale ubicata nella zona nord della provincia con sede ad

Acquapendente avente una superficie di

Superficie territoriale, montana e forestale delle C.M. viterbesi

Comunità Montana |

Sup. territoriale |

Sup. Montana |

Sup. forestale |

Sup. terr/ sup.

|

Sup. for./ sup terr. |

Alta Tuscia |

33.952 |

33.952 |

8144 |

100% |

24% |

Cimini |

77.378 |

18348 |

17.360 |

23.7% |

22.4% |

Fonte: ISTAT, 1991

(Liberamente tratto dalla 2a Relazione sullo Stato dell'Ambiente - Dicembre 2003 - Assessorato Ambiente - PROVINCIA DI VITERBO)

Le fustaie litoranee

Le pinete in prossimità della costa sono più diffuse e costituiscono delle piccole formazioni continue. Il Pino domestico è la specie più ricorrente a cui segue il marittimo ed il pino d'Aleppo. Anche in questo caso si tratta di strutture ad elevato valore paesaggistico, ma scarso contributo economico, sia diretto che indotto.

Le sugherete sono delle formazioni relitte

nella zona nord-ovest della provincia, interessando i comuni di Tarquinia,

Tuscania e Montalto di Castro, aventi rilevante valore ambientale ma scarso

peso economico. Investono una superficie di

Un recente lavoro (Di Cosmo 2000) ha definito la distribuzione e le condizioni di vegetazione della quercia da sughero nel viterbese, ed ha individuato i fattori ecologici limitanti per la specie nell'alto Lazio.

La quercia da sughero ha un'areale mediterraneo occidentale essendo la

specie presente in Spagna, Portogallo, Francia, Algeria, Tunisia, Marocco e

Italia. L'Italia, con

Il Catasto Terreni della provincia di Viterbo attribuisce alla qualità di

coltura "Sughereta" circa

I cedui e le fustaie di quercia.

Il cerro è una delle specie più diffuse nel

viterbese, costituendo boschi puri o misti con roverella, acero montano, faggio

oppure castagno. Al fianco delle strutture governate a ceduo matricinato, o

composto, di cui l'ISTAT non indica l'estensione, vi sono le fustaie che

investono una superficie di

La loro gestione ha subito negli anni cambiamenti nella forma e nell’entità entità. Fino a poco tempo addietro erano sottoposti a tagli periodici sulla base di un turno, soprattutto tecnico per la produzione di traverse ferroviarie Oggi, invece, si applica un modello colturale più estensivo che ha spesso determinato l'invecchiamento dei soprassuoli. Di recente, inoltre, sono stati oggetto di un processo di deperimento generalizzato, si parlava di moria delle querce, il cui responsabile principale sarebbe I'Hypoxilon mediterraneo. Attualmente sono oggetto di particolare attenzione per individuare la migliore evoluzione del soprassuolo (alto fusto o ceduo matricinato); in alcuni casi la struttura dei soprassuoli sta lentamente evolvendosi verso la fustaia, sovente in modo spontaneo ed incontrollato. Al momento attuale la produzione conseguita è generalmente destinata a legname da ardere.

I cedui e le fustaie di castagno.

Il castagno è la specie governata ad alto

fusto più diffusa nella provincia viterbese interessando, secondo l'ISTAT, una

superficie di

Queste strutture si caratterizzano per una capacità produttiva espressa in termini di incremento medio del soprassuolo di 21 m3/ha/anno con turni di 16 anni. Le fustaie, invece, rappresentano una notevole ricchezza della provincia viterbese specie per la produzione del frutto (marroni e fiorentine), che di recente ha potuto contare su un accresciuto interesse sia da parte degli operatori economici sia del mondo scientifico e politico.

Nel bacino dei Cimini possono distinguersi due diverse zone in funzione del prodotto conseguito. Una più ampia a ridosso del capoluogo di provincia in cui è coltivato il classico marrone (S. Martino), nell'altra posta più ad oriente è, invece, coltivata la castagna fiorentina (Canepina).

La capacità produttiva di castagne si aggira intorno ai 1.000-2.000 kg/ha, di cui il 30% di I scelta (marroni o fiorentine). In generale si tratta di strutture arboree di età mediamente avanzata con portamenti spesso irregolari. Le piante, per la totalità innestate, presentano una ipertrofia in prossimità del punto di innesto, normalmente ad altezza di petto d 'uomo. La gestione di queste strutture trova il suo limite nella riduzione delle maestranze specializzate per la cura delle piante, pertanto, si vedono frequentemente alberi bisognosi di potature o in altri casi soggetti che hanno subito radicali interventi di recupero delle chiome per favorire una migliore produzione quali-quantitativa. Diversi proprietari segnalano anche la difficoltà di rinfoltire e ringiovanire i castagneti, specie quelli della vr. marroni, non essendo reperibile piantine della cultivar locale.

Tra le problematiche di ordine fitosanitario di interesse si ricordano il cancro corticale (Endothia parasitica), il mal dell'inchiostro (Phytophthora cambivora e cinannovi) e gli attacchi del balanino (Curculio elephas (Gyll)) e della cydia (Cydia sspp.).

Il primo, il cancro corticale, è stato ormai reso innocuo, mentre l'incidenza

del balanino e della cidia è legata sia all'andamento meteorologico delle

stagioni sia allo smaltimento delle castagne di risulta delle lavorazioni

dell'anno precedente. In ultimo rimane il mal d'inchiostro che al momento

appare il problema più grave per il futuro della castanicoltura locale. Gli

agenti infettivi sono in questo caso

Le notizie finora acquisite per

In generale comunque, è stato rilevato, che il problema delle Phytophthora ss.pp. così come quello di gran parte degli agenti patogeni oggi in fase espansiva, possa ricondursi all'evoluzione climatica attualmente in atto che sta conducendo ad un innalzamento della temperatura specie dei valori minimi. Conseguentemente non si hanno più quegli inverni freddi e rigidi del passato, estremamente efficaci per il controllo naturale delle popolazioni di patogeni.

Le fustaie di faggio.

Le faggete presenti in zona rappresentano degli ecosistemi di notevole interesse. Essi sono delle formazioni depresse la cui esistenza si deve al microclima originatosi per la presenza dei laghi di Vico e Bolsena. Assolvono una elevata funzione naturalistica e sono sottoposte a speciali regimi di protezione, che in taluni contesti paiono mettere in dubbio la perpetuità stessa della struttura nel lungo periodo.

Queste strutture non rivestono particolare interesse in termini di produzione legnosa. Nella faggeta di Soriano al Cimino, ad esempio, la produzione legnosa disponibile è quella delle piante, o parti di esse, abbattute da eventi meteorici resa disponibile alla popolazione locale in virtù dell'uso civico esistente

Le pinete di Pino nero, laricio e douglasia.

Sono soprassuoli di origine artificiale, impiantati circa 25-30 anni addietro per opera del Corpo Forestale dello Stato. Le motivazioni che indussero alla scelta di queste specie oggi non si riesce ad individuarle con certezza. Una delle ipotesi più accreditate è quella della loro formazione per l'approvvigionamento di una cartiera mai costruita Oggi queste strutture assolvono una funzione ecologica notevole considerando la rusticità, in particolare della specie dominante, il pino laricio, che prepara il terreno ad ospitare specie tipiche della flora locale come cerro e castagno.

Dopo l'impianto spesso questi soprassuoli sono stati abbandonati a se stessi, fino ai tempi recenti. Le aree rimboschite presentano ancora la densità di impianto. Numerose sono le piante biforcute, aduggiate e talvolta addirittura soffocate da quelle contermini. Annualmente si contano gli schianti da vento e neve. Tutte le piante hanno ancora i palchi dei rami secchi dalla base fino in cima, essendo quest'ultima ridotta ad un piccolo ciuffo.

Di recente

Da alcuni anni queste aree sono state attrezzate per uso ricreativo, realizzando punti di sosta, percorsi attrezzati ed altro. Considerato l'uso a cui sono destinate esse sono poco curate sotto l'aspetto della messa in sicurezza dell'area.

3.4.13 Le infrastrutture forestaliI vivai.

Dal 4° Censimento Generale dell'Agricoltura emerge che nella provincia di

Viterbo insistono 36 aziende vivaistiche distribuite in 22 comuni per una

superficie totale di

Un quadro di maggiore dettaglio è fornito dall'ISTAT (1993) che

attribuisce alla provincia di Viterbo una superficie di vivai forestali di

Entrambi i vivai forestali non sono attualmente funzionanti.

La gestione dei vivai è tuttora in mano al Corpo Forestale dello Stato, tuttavia, a seguito della L.R. 4/97 essa dovrebbe passare alla Provincia (vivaio di Tuscania) ed alla Comunità Montana dei Cimini (vivaio di Vetralla). Non essendo stato perfezionato l'iter amministrativo essi permangono in dotazione al CFS, ma purtroppo senza opportuno supporto finanziario per garantirne la gestione.

Al fianco di questi vivai pubblici vi sono numerosi altri privati. Essi sono normalmente di piccole dimensioni ed a conduzione familiare. La produzione forestale è marginale sul totale, di scarsa qualità, non certificata e di incerta provenienza. Commesse diverse da quelle di singole piante, tipiche per arredi da esterni, sono sovente espletate ricorrendo all'acquisto di piantine presso i vivai della Toscana per poi essere rivendute all'utente.

Di recente i castanicoltori locali hanno lamentano difficoltà nel reperire piantine per ringiovanire o rinfoltire le fustaie di castagno da frutto. Talune esperienze vissute con forniture dai vivai locali hanno dato scarsi risultati date le fallanze registrate. Inoltre essendo in atto una recrudescenza del mal d'inchiostro e viste le lacune che caratterizzano attualmente il settore, la produzione vivaistica è indiziata come una delle possibili responsabili della diffusione della malattia per la diffusione di materiale di provenienza e qualità incerta.

La richiesta diretta a vivai extra-provinciali, specie toscani, garantisce sotto l'aspetto sanitario della pianta ma non soddisfa in termini di varietà

3.4.14 La viabilità forestaleComplessivamente tutto il patrimonio forestale provinciale si trova circoscritto ed attraversato da una viabilità primaria adeguata, costituita da arterie stradali statali e provinciali.

Situazione diversa è quella relativa alla viabilità secondaria o interna ai complessi forestali. Malgrado una densità viaria camionabile di circa 20m/ha, il livello qualitativo e la sua distribuzione all'interno dei complessi è alquanto irrazionale. Generalmente si tratta di vecchie piste di esbosco con una carente sistemazione idraulica ed inadeguato assetto del fondo stradale ad uso dei mezzi.

La loro destrutturazione tende ad aggravarsi per la concomitante carenza di manutenzione ed azione di eventi meteorici avversi (piogge, gelo, etc). L'assenza di opere di sistemazione e regimazione delle acque ai bordi delle strade, oppure l'accumulo di detriti (frascame, foglie, etc.), insieme alla crescente consuetudine di abbandonare nel bosco i rifiuti solidi di piccole attività, riducono notevolmente la loro efficienza favorendo, altresì, il loro contributo al deflusso superficiale delle acque con conseguenti fenomeni erosivi. Nel periodo autunno-invernale queste arterie divengono vie preferenziali di scorrimento delle acque superficiali, rendendo le medesime di difficile percorribilità ed accrescendo il potenziale energetico delle acque incontrollate.

Rispetto al passato in cui vi era libero accesso a questa viabilità, oggi le amministrazioni locali sono più attente avendo fornito queste strade di opportune chiudende alle estremità. Pertanto la possibilità di transito sulla viabilità forestale è generalmente regolamentata.

3.4.15. Lo stato dei boschiLo stato generale dei boschi è la diretta conseguenza dei moduli colturali applicati.

Tranne qualche eccezione, la carenza maggiore è rappresenta dalle scarse cure intercalari, attuate spesso in ritardo rispetto all'epoca consigliata dalle norme selvicolturali ed in risposta a situazioni contingenti e di conclamata emergenza. Mancando una programmazione di lungo periodo, gli interventi sono momenti isolati disgiunti da una gestione pianificata della risorsa. Solo in pochi casi, per la maggior parte in boschi privati, si hanno esempi di oculata gestione. Altrove, invece, deve segnalarsi una crescente tendenza verso il disinteresse colturale fino al momento del taglio finale.

Questo è la naturale conseguenza di una struttura fondiaria frammentata, priva di prospettive di sviluppo, gestita da operatori part-time, non organizzati in forma associativa e privi di strutture di assistenza: Anche il pascolo dei boschi, quando effettuato, avviene senza l’adozione di criteri tecnici occulati quali:

- l’introduzione del bestiame quando la rinnovazione ha raggiunto un’altezza minima da garantirla di danni del morso;

- l’introduzione di un carico di bestiame adeguato della stazione.

Negli ultimi anni, l'Unione Europea ha adottato diversi regolamenti finalizzati allo sviluppo del mondo rurale e miglioramento del contesto ambientale. Anche il settore forestale è stato coinvolto nelle iniziative con due diverse modalità di azione:

a) esecuzione di piantagioni,

b) manutenzione e miglioramento dei soprassuoli.

La formazione di nuovi soprassuoli è finalizzata soprattutto alla produzione di massa legnosa da industria.

Già in fase di avvio sono state lamentate diverse carenze: gli interventi talvolta sono stati eseguiti con tecniche non conformi al contesto, con materiale vivaistico di dubbia qualità, provenienza e conformazione, adottando tecniche colturali tipiche della frutticoltura.

Un’analisi più dettagliata spetta alle iniziative indirizzate ai privati ed adottate al margine delle azioni di politica agricola comunitaria. Nei regolamenti sono imposti di requisiti che limitano la possibilità di godere dei contributi da parte dei proprietari in relazione al loro livello reddituale. Spesso ci troviamo dinanzi ad aziende di piccole dimensioni, con una forte frammentazione fondiaria, in cui il proprietario gestisce il proprio fondo in modo part-time e raramente il rapporto tra reddito agricolo-forestale e quello totale percepito dal proprietario, raggiunge i livelli richiesti per poter accedere agli incentivi previsti dalle direttive. Le misure, pertanto, perdono di efficacia dinanzi ad un contesto indubbiamente meritevole di risorse. Le patologie infatti, indipendentemente dalla loro natura, si diffondono efficacemente tra gli ecosistemi indipendentemente del livello reddituale del proprietario e dei confini aziendali, bensi per la contiguità delle strutture forestali. L 'approccio del reddito, comune discriminante per accedere a contributi pubblici, se efficace per l'attività agricola non altrettanto lo è per il contesto forestale.

Per ciò che attiene la componente fitosanitaria, i boschi di conifere, specie quelli provenienti da rimboschimento, non essendo stati oggetto di cure intercalari, versano in uno stato di stress continuo, che li rende suscettibili all'azione di “parassiti di debolezza”, anche se gli esperti non sarebbero sorpresi di vedere emergere repentinamente maggiori problemi di carattere sanitario.

Di certo però, al momento attuale si assiste ad un brusco innalzamento del rischio di incendio di questi boschi. Il crescente afflusso di utenti per trascorrere intere giornate nelle aree attrezzate delle pinete, potrebbe divenire causa di incendi, soprattutto, per azioni negligenti di qualche utente (Le Delibere della Giunta Regionale in materia di prevenzione agli incendi forestali indica oltre ai giorni di grave pericolosità del periodo estivo, compresi tra il 1 luglio ed il 31 settembre, anche tutti i fine settimana e le altre festività in cui aumentano le occasioni durante le quali gli utenti utilizzano in bosco per attività ricreative). In tal caso la carenza di cure colturali, diradi e spalcature che hanno favorito la costituzione di un soprassuolo estremamente fitto ed una continuità verticale di vegetazione morta ad alto tasso di combustione, trasformano un incendio basso in un incendio di chioma con effetti disastrosi per l'intera l'area boscata.

In talune particelle si stanno eseguendo i tagli di dirado, ma sorgono alcune perplessità sulla capacità di tenuta del soprassuolo rimanente alle sollecitazioni soprattuto vento e neve per via del portamento molto filato e la perdita della protezione laterale delle piante in piedi sopraggiunta per effetto del taglio.

Circa i tradizionali problemi fitopatologici, per i cipressi si registrano crescenti casi di malattie dovute dal cancro (Seiridium cardinale), mentre l'olmo è divenuto sempre più raro per via dell'azione della grafiosi (Graphium ulmi)

Nei boschi di latifoglie la situazione è più variegata. I querceti, dopo alcuni anni di preoccupazione, sembrano aver reagito ai problemi legati al loro deperimento generalizzato, tra cui si era particolarmente distinto il cancro carbonioso delle querce (Hypoxylon mediterraneum o Biscogniauxia mediterranea). Nei cedui di castagno, invece, ancora si segnalano casi di cancro corticale (Endotia parassitica) i cui effetti ormai non sono una minaccia per gli ecosistemi ma per la produzione legnosa dei singoli polloni. Il problema attuale più grave per i castagneti locali è il Mal d'inchiostro, dove al fianco della tradizionale Phytophthora cambivora sembrerebbe affiancarsi la cinnamoni, più aggressiva e polifaga rispetto alla precedente. I castanicoltori locali sono molto preoccupati dell'estendersi di questa patologia alla quaale non riescono a contrapporre efficaci sistemi di lotta.

Una menzione particolare spetta al problema degli incendi. Non si dispone di dati e serie storiche su base provinciale, tuttavia esso pur essendo meno sentito che nelle province del sud laziale, assume anche in zona un carattere molto significativo. Non sono stati segnalati al momento casi in cui l'incendio è stato usato come forma di protesta contro disagi sociali, pertanto esso è legato al fenomeno del recupero per il pascolo delle terre forestali, ma soprattutto alla negligenza degli utenti delle aree boscate o nelle loro adiacenze.

3.4.16. Reato d’incendioUna vasta

casistica evidenzia come possiamo ritrovare tra coloro che incendiano sia

operatori forestali, sia pastori, come pure arzilli vecchietti e non in ultimo

speculatori o forze criminose. Alla luce

di tali considerazioni e non solo, la legge si è adeguata ed ha trasformato il

reato di incendio, in precedenza soggetto ad ammenda , in reato punito con

la reclusione da

Riguardo al problema, bisogna fare delle considerazioni: La prima riguarda la proprietà, vi sono più incendi sui terreni pubblici che su quelli privati; la seconda riguarda l'uso del suolo, vi sono più incendi anche in considerazione del fatto che si attribuisce uno scarso valore economico ai boschi e si abbandonano i terreni di montagna o alta collina poiché hanno una bassa redditività per chi vuole coltivarli; la terza è rispetto all'andamento, vi è una ciclicità degli stessi, i picchi sono a scadenza decennale, l'ultimo riguarderà sicuramente il 2003. Infine vi è certamente un interesse specifico a provocare gli incendi. In riferimento alla prima considerazione sarebbe opportuno che tutti gli enti pubblici dessero più importanza ai propri beni ed agissero per una loro valorizzazione anche in un ottica più generale. Sarebbe interessante poter attivare progetti per il miglioramento del bosco e dei prati permanenti. Il guadagno per gli enti pubblici sarebbe enorme, meno spese per lo spegnimento, migliore qualità dell'aria, minor numero di frane, migliore approvvigionamento idrico, creazione di luoghi di relax più confortevoli. La scarsa redditività dei terreni porta ha portato ad un loro progressivo abbandono, spesso gli incendi partono da tali terreni. Ebbene favorire il loro riutilizzo anche solo ai fini della prevenzione degli incendi sarebbe una valida azione di prevenzione.

I Comuni dovrebbero porre più attenzione alla mappatura delle aree bruciate; dovrebbero controllare l'attività venatoria e vigilare sulla realizzazione delle opere che si realizzano sulle aree percorse dal fuoco e se è il caso chiedere il ripristino del territorio cosi come previsto. Una sinergia con coloro che redigono atti di compra vendita è essenziale al fine del rispetto della legge poiché sugli atti deve essere riportata l'eventuale l'avvenuto incendio sul quel determinato terreno.

Allorché i

tempi complessivi (segnalazione + mobilitazione) superano il valore di

La durata dell’incendio invece ha soltanto un valore indicativo poiché è il risultato di più fattori concomitanti delle condizioni operative e della difficoltà di intervento

In ogni caso è importante analizzare questa informazione perché può avere ripercussioni in termini di risorse umane: con tempi superiori alle 6 ore e 40 minuti , infatti, è da ritenersi che debba esserci avvicendamento delle squadre che operano sui focolai.

La riduzione del tempo di mobilitazione assume carattere di scelta prioritaria diffusa.

Utilizzando la formula della riduzione del rischio dovuto all’incendio boschivo, si dovrà agire sulla Probabilità, pattugliando il territorio, e sul Danno agendo sulla preparazione e sui mezzi messi in campo.

DIMINUZIONE DEL RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO

Per definire il valore del rischio si usa la formula R=PxD dove:

R è il Rischio,

P è la probabilità e

D è il danno atteso.

Pertanto per agire sui parametri di cui sopra e ridurre il rischio da incendio, si dovrà agire sulla probabilità, pattugliando il territorio, e sulla riduzione del danno, agendo sulla preparazione e sui mezzi messi in campo.

3.4.18. Elenco delle risorse da utilizzare in caso d’incendiol’elenco delle risorse da utilizzare in caso d’incendio include la:

ü la lista della dotazione mezzi

ü l’anagrafe delle Associazioni di volontariato

ü la lista dei mezzi antincendio disponibili

ü la localizzazione dei Punti per autobotti

3.4.19. Procedure da utilizzare in caso d’incendioLe procedure da utilizzare in caso d’incendio includono:

ü la lista dei Nomi dei responsabili

ü con i relativi N° di telefono per ogni Comune.

3.5 RISCHIO IDROGEOLOGICO

Si divide in rischio da possibili esondazioni e da frane.

3.5.1 Alluvioni ed inondazioniFiumi (Tevere, Paglia, Fiora, Marta)

Fiume Tevere:

lo stato di guardia (l° stadio) ha inizio, quando il livello del fiume raggiunge, all’idrometro di Orte, la quota di metri 4,50 .

In tale eventualità ed in tutte le ipotesi in cui sia stata notata una tendenza al rialzo del livello d’acqua, gli enti preposti provvederanno a darne immediata notizia ai Vigili del Fuoco, Prefettura e Comando Carabinieri, ed a segnalare il raggiungimento dei livelli ad Orte:

- 5.00 mt livello di allarme (2° stadio)

- 7.00 mt livello di pericolo (3° stadio)

Quote d’Allerta

In particolare il livello del tratto di fiume Tevere ricadente in Provincia di Viterbo, in caso di inondazione, può raggiungere diverse quote, rilevabili all’idrometro di Orte, con le seguenti conseguenze:

-quota

-quota

-quota

-quota

-quota

E’ anche interessato un tratto di circa m. 6,00 della strada provinciale che dal Ponte Felice conduce in località Foglia (Provincia di Rieti).

Gli abitanti di fabbricati rurali soggetti ad allagamenti vengono tempestivamente invitati dai Carabinieri dietro segnalazione del Sindaco a sgombrare gli immobili da persone ed animali.

Ad ogni piena il Prefetto provvede inoltre ad avvisare le

Amministrazioni Provinciali interessate (Viterbo e Terni) per la eventuale

chiusura al transito della strada provinciale Bomarzo-Attigliano quando il

Tevere ad Orte raggiunge i

Il tronco della strada Flaminia da Ponte Felice al bivio

per Magliano Sabina ricade parte in provincia dì Rieti e parte in provincia di

Viterbo ed è interessato dalle inondazioni quando l’idrometro di Orte segna

quota

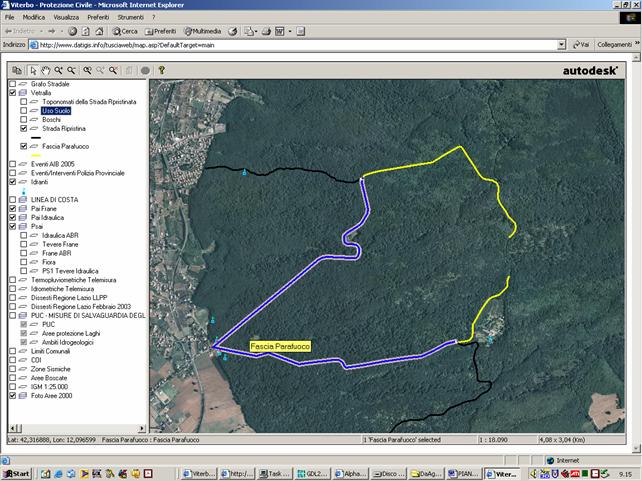

tavola: adozione PAI con modifiche e integrazioni (Del. 114 del 5 Aprile 2006)

Fiume Paglia (affluente del Tevere)

Lo stato di allarme ha inizio quando il livello del fiume raggiunge, al ponte dell’Adunata, mt. 4.50. In tale eventualità si attivano le procedure di comunicazione previste per il Fiume Tevere. Il Comune di Acquapendente ed il Comando Stazione Carabinieri potranno essere attivati per il controllo a vista delle condizioni del livello idrico, in corrispondenza del ponte Gregoriano. Qualora il livello idrometrico al ponte dell’Adunata raggiungesse la quota di pericolo di mt. 6 si dovrà prevedere una ronda di controllo ogni ora a cura del personale del Comune.

Fiume Fiora:

il fiume Fiora, in caso di piena interessa la parte valliva della Centrale Idroelettrica di Vulci (Canino) al mare.

Le normali annuali inondazioni non interessano il ponte sulla S.S. Aurelia (braccio che conduce all’abitato di Montalto di Castro)

Piene di un certo rilievo (con tempo di ritorno quantificabile in più 20 anni) possono interessare l’abitato di Montalto di Castro Marina).

tavola: PAI (legge 183/89 - legge reg. 91/98 - legge 365/2000)

Fiume Marta:

Le normali inondazioni annuali non interessano centri abitati né casolari o strade. Piene eccezionali invece potrebbero interessare:

-le strade consorziali n.

-il ponte a servizio della S.S. Aurelia (Tarquinia) al km. 93.00.

Le fasi di piena debbono essere seguite rispettivamente dal Consorzio di Bonifica e dall’ANAS a mezzo del proprio personale, nonché dai Comuni.

tavola: revisione comitato del 13 dicembre 2005

Corsi d’acqua carattere torrentizio:

(a) Rio Paranza

(affluente del Tevere):

Trattasi di un fosso a carattere torrenziale e non vi sono riferimenti che possono tempestivamente indicare la pericolosità.

Le case che dovrebbero essere sgombrate nella eventualità che l’entità delle precipitazioni atmosferiche dovesse assumere proporzioni allarmanti sono:

-casa sita a monte del ponte sulla provinciale Orte-Vasanello;

-prime abitazioni site a valle del ponte;

-molino sito a valle del ponte.

Per quanto concerne invece la viabilità, la pericolosità, in caso di avversità atmosferiche, e limitata alla strada statale Orte-Orte Scalo in località S. Bernardino.

(b) Fossi a monte di Orte Scalo:

Come si è verificato nel settembre 1995 i suddetti fossi possono costituire, in caso ai precipitazioni eccezionali, pericoli per la pubblica incolumità essendo interessate le scuole elementari, la chiesa ed il tratto di Strada Orte- Gallese entro il centro abitato Orte Scalo.

(c)Corsi d’acqua torrentizi affluenti del Tevere

(oltre il Paglia, Vezza e Treja)

Si tratta di corsi d’acqua con un notevole grado di pericolosità di esondazione, come si è potuto verificare in varie occasioni; tale situazione è dovuta soprattutto a carenze nella manutenzione ed al disordine idrogeologico della rete scolante. L’esondazione dei citati torrenti interesserebbe opere infrastrutturali di primaria importanza, quali l’autostrada A1, la superstrada Viterbo-Orte e la linea ferroviaria Roma-Firenze, nonché una fitta rete di strade provinciali, comunali ed interpoderali e la rete principale di adduzione del metanodotto della Snam per l’Italia settentrionale ai Comuni interessati.

Sulle citate arterie insistono poi opere d’arte di dimensioni non sempre adeguate.

I controlli sui corsi d’acqua dovranno essere svolti dai Comuni rivieraschi e, per il Paglia, dal relativo Consorzio di Bonifica.

(d)Torrenti Chiarore Tafone, Mignone e Arrone:

Per questi torrenti, che si gettano nel Mar Tirreno nei

Comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, possono svolgersi considerazioni

analoghe a quelle del punto precedente. Essi scorrono in un comprensorio

attraversato da importanti opere civili quali

Invasi artificiali:

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha censito nella provincia di Viterbo n° 54 invasi artificiali. L’elenco degli invasi censiti, è stato trasmesso ai Sindaci della Provincia e per conoscenza alla Regione Lazio.

Per gli invasi di particolare rilevanza sono previsti specifici piani di emergenza.

3.5.2 FraneSono verificabili ovunque, data la natura argillosa del territorio della Provincia, ma soprattutto prevedibili nelle seguenti zone abitate già riconosciute da consolidare o trasferire a cura e spese dello Stato, in base alla legge 9.7.1908, n. 445.

Gli abitati da consolidare sono:

Acquapendente - Castiglione in Teverina - Lubriano - Fraz. Trevinano - Fraz. Sermugnano - Marta - Bagnoregio e Fraz. Civita - Celleno - Montefiascone - Bassano Romano - Cellere - Onano - Bassano in Teverina - Civitella d'Agliano - Orte - Bolsena - Farnese - Proceno - Bomarzo - Gallese - Ronciglione - Canepina - Gradoli - Sutri - Canino - Graffignano - Fr. Sipicciano - Valentano - Capranica - Grotte di Castro - Vetralla - Caprarola - Ischia di Castro - Vallerano Carbognano - Latera - Viterbo - Fraz. Roccalvecce - Bagnaia -

gli abitati a totale o parziale trasferimento sono:

Calcata - Faleria - Vejano - Corchiano - Celleno.

Possono verificarsi frane anche nei seguenti Comuni:

Barbarano Romano - Piansano Blera - Tessennano - Capodimonte - Vignanello - Castei S. Elia - Villa S. Giovanni in T. - Civita Castellana.

L'elenco aggiornato delle aree soggette a frane è consultabile nel portale della Protezione Civile previa registrazione.

3.6 RISCHIO SISMICO 3.6.1 la nuova classificazione sismica del territorio della Provincia di Viterbo

L'esigenza di incrementare la sicurezza antisismica su tutto il territorio nazionale è stata drammaticamente evidenziata dalla tragedia del crollo della scuola elementare di San Giuliano di Puglia a causa del terremoto che ha interessato il Molise.

La normativa precedente (legge 64/74), stabiliva che per le nuove costruzioni nelle zone classificate sismiche dovevano essere obbligatoriamente adottati i criteri antisismici individuati. La tragedia accaduta, ha evidenziato che la classificazione del rischio sismico fino a quel momento vigente, era inadeguata alla reale sensibilità del territorio ai terremoti.

Con l'Ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 sono state fornite indicazioni per la nuova classificazione.

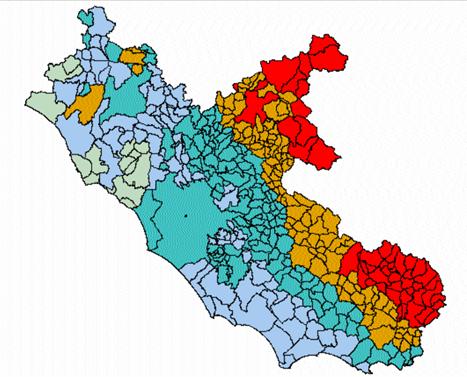

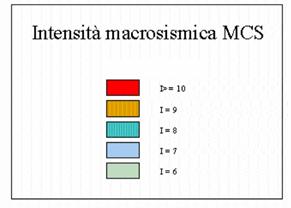

Nel D.G.R. 766/03 il territorio regionale viene caratterizzato dal punto di vista sismico e vengono individuate le fasce con caratteristiche sismiche omogenee; da questo lavoro si evince come la sismicità sia crescente spostandosi dalla costa verso l'Appennino; questo andamento trova conferma nella classificazione dei comuni in base agli effetti subiti.

L'intensità dei danni subiti dipendono da molti fattori tra i quali la forza del terremoto, il pattern di propagazione dell'energia sismica, l'assetto geologico e la vulnerabilità del patrimonio edilizio.

Numerosi studi promossi dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile hanno permesso di incrementare notevolmente le conoscenze sismologiche che hanno portato alla formulazione della proposta di riclassificazione sismica ripresa nella recente Ordinanza 3274/03. Tale proposta ha introdotto una classificazione a 4 zone sismiche, con pericolosità decrescente dalla zona 1 alla 4; quest’ultima riclassificazione rappresenta la zonizzazione sismica attualmente vigente alla quale si deve fare riferimento per l’applicazione dei criteri antisismici nella costruzione di nuovi edifici.

Nel contesto regionale la provincia di Viterbo risulta essere poco sismica (solo quella di Latina lo è di meno). Nella tabella è riportato l'elenco dei comuni viterbesi e il grado di sismicità previsto dalle classificazioni che si sono susseguite fino ad oggi.

La riclassificazione sismica non ha comportato

l'inserimento di comuni nella zona

La progettazione con criteri antisismici diventa obbligatoria nei comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3; nella 4a zona la progettazione antisismica diviene obbligatoria solo per le opere e infrastrutture di cui è prevista la verifica.

3.6.2 Elenco preliminare degli edifici e delle opere da sottoporre a verifica

(Art. 2 comma 3 OPCM 3274/2003)

EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E OPERE INFRASTRUTTURALI CON FINZIONI DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI SISMA:

- Ospedali, case di cura, presidi sanitari ed Ambulatori, sedi di A.S.L.

- Sedi di Prefetture, Regione, Provincie, Municipi, Comunità Montane, Uffici Tecnici dello Stato.

- Caserme delle Forze Armate, Carabinieri, Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Guardia della Finanza e Corpo Forestale Centrali elettriche, centrali operative, impianti per le telecomunicazioni.

EDIFICI E OPERE INFRASTRUTTURALI RILEVANTI IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE IN CASO DI COLLASSO STRUTTURALE

Asili nido, scuole di ogni ordine e grado, paleste

università, conservatori, provveditorati. Sedi comunali decentrate, poste e

telegrafi, musei, biblioteche, carceri e uffici giudiziari, chiese, teatri,

cinema, auditorium, edifici per le mostre, stadi, e impianti sportivi, centri

commerciali, mercati, banche, edifici con cubatura > a

COMUNE |

categoria sismica ai sensi del DM1984 |

Zona Sismica ai sensi dell'Ordinanza P.C.M.3274/03 |

Zona Sismica ai sensi della riclassificazione regionale ai sensi della DGR 766/03 |

Acquapendente |

2 |

2 |

2 |

Arlena |

4 |

3 |

3 |

Bagnoregio |

4 |

3 |

2 |

Barbarano R. |

4 |

3 |

3 |

Bassano R. |

4 |

3 |

3 |

Bassano in T. |

4 |

3 |

3 |

Blera |

4 |

3 |

3 |

Bolsena |

4 |

3 |

3 |

Bomarzo |

4 |

3 |

3 |

Calcata |

4 |

3 |

3 |

Canepina |

4 |

3 |

3 |

Canino |

4 |

3 |

3 |

Capodimonte |

4 |

3 |

2 |

Capranica |

4 |

3 |

3 |

Caprarola |

4 |

3 |

3 |

Carbognano |

4 |

3 |

3 |

Castel Sant'Elia |

4 |

3 |

3 |

Castiglione in T. |

4 |

3 |

3 |

Celleno |

4 |

3 |

2 |

Cellere |

4 |

3 |

2 |

Civita Castellana |

4 |

3 |

3 |

Civitella D'Agliano |

4 |

3 |

3 |

Corchiano |

4 |

3 |

3 |

Fabbrica di R. |

4 |

3 |

3 |

Faleria |

4 |

3 |

3 |

Farnese |

4 |

3 |

3 |

Gallese |

4 |

3 |

3 |

Gradoli |

4 |

3 |

2 |

Graffignano |

4 |

3 |

3 |

Grotte di C. |

4 |

3 |

2 |

Ischia di C. |

4 |

3 |

3 |

Latera |

4 |

3 |

2 |

Lubriano |

4 |

3 |

3 |

Marta |

4 |

3 |

3 |

Montalto di C. |

4 |

4 |

4 |

Montefiascone |

4 |

3 |

3 |

Monte Romano |

4 |

3 |

3 |

Monterosi |

4 |

3 |

3 |

Nepi |

4 |

3 |

3 |

Onano |

2 |

2 |

2 |

Oriolo R. |

4 |

3 |

3 |

Orte |

4 |

3 |

3 |

Piansano |

4 |

3 |

3 |

Proceno |

2 |

2 |

2 |

Ronciglione |

4 |

3 |

3 |

Villa S.Givanni in Tuscia |

4 |

3 |

3 |

San Lorenzo Nuovo |

2 |

2 |

2 |

Soriano |

4 |

3 |

3 |

Sutri |

4 |

3 |

3 |

Tarquinia |

4 |

3 |

3 |

Tessennano |

4 |

3 |

3 |

Tuscania |

4 |

3 |

3 |

Valentano |

4 |

3 |

3 |

Vallerano |

4 |

3 |

3 |

Vasanello |

4 |

3 |

3 |

Vejano |

4 |

3 |

3 |

Vetralla |

4 |

3 |

3 |

Vignanello |

4 |

3 |

3 |

Viterbo |

4 |

3 |

3 |

Vitorchiano |

4 |

3 |

3 |

Si riporta qui di seguito la cartina dei comuni suscettibili di rischio sismico come classificato dalla Regione Lazio. Si ricorda che tale nuova classificazione modifica quanto finora in vigore e comporta una maggiore attenzione alle problematiche sismiche nella costruzione e nella manutenzione delle strutture.

Il rischio legato alla neve ed al gelo é considerato come rischio ricorrente annualmente sulle SS.PP. della Provincia.

Il periodo di esposizione al rischio in questione va prevalentemente dal mese di dicembre a marzo, data la posizione geografica nel territorio provinciale.

Gli interventi da effettuare sulle strade provinciali riguardano un'attenta programmazione preventiva che si attua attraverso il controllo costante delle previsioni meteo e il deposito di sale per lo spargimento sulla sede viabile in caso di gelate.

3.7.1 Aree di InterventoPer l'ottimizzazione del servizio il territorio provinciale è stato suddiviso in nove AREE DI INTERVENTO (sono comprese le strade ex ANAS).

Il Servizio, svolto da personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale del Settore Strade, coadiuvato in fase di prevenzione dal Servizio Protezione Civile. I mezzi sono quelli a disposizione del personale delle zone stradali, opportunamente dotati di idonea attrezzatura.

.

3.7.2 Attivita' e PersonaleI tecnici responsabili delle aree di intervento sono chiamati ad organizzare le turnazioni del personale, la verifica dell'efficienza dei mezzi , le adeguate riserve di sale comunicandone al Coordinatore del Servizio la necessità di rifornimenti.

Interverranno, su chiamata degli operatori del Servizio o dei Tecnici della reperibilità, laddove le condizioni richiedano tempestivi interventi in emergenza o decisioni a loro spettanti.

Il Coordinatore del Settore Strade comunicherà ai tecnici eventuali periodi di allerta, legata alle condizioni meteo avverse, sulla base delle comunicazioni pervenute dal Sala Operativa di Protezione Civile o da eventuali allertamenti pervenuti dalla Prefettura o dalla Regione.

3.7.3 Localizzazione del sale per servizio neve - gelo sulle SS.PP.Ogni tecnico di zona dovrà impostare una quantità di sale nei magazzini dislocati nella stessa zona, necessaria a salvaguardare alcuni punti critici sulle SS.PP. di appartenenza.

3.7.4 ACQUAPENDENTE: PER LA ZONA ALTO VITERBESES.P. TORRE ALFINA Km. 0+700 presso il Centro Macchine della Provincia - Deposito.

3.7.5 PRATOLEVA - CENTRO MACCHINE: SERVE LA ZONA TEVERINA E CIMINAS.P. BAGNORESE loc. Pratoleva presso il Centro Macchine della Provincia - Deposito

3.7.6 CAPANNONE S.P. TUSCANESES.P. TUSCANESE Km. 4 circa - Capannone - Deposito

3.7.7 CANEPINA - MAGAZZINO COMUNALE 3.7.8 VASANELLO Via Grottone nel centro urbano 3.7.9 S.P. VERENTANA : ABITATO DI MARTAIncrocio con l’abitato di Marta.

3.7.10 S.P. CIMINA - LOC. TRENTAMIGLIA 3.7.11 S.P. CIMINA km. 6,300Bivio Canepinese (magazzino)

3.7.12 S.R. CASSIAMagazzino Casa Cantoniera di Vetralla

3.7.13 SCHEMA OPERATIVOE' a cura dei Tecnici di zona, secondo l'area assegnata:

1. Deposito preventivo del sale;

2. Segnalazione al Coordinatore di eventuali problemi ai mezzi meccanici;

3. Preventiva segnalazione al Coordinatore di necessità per approvvigionamento di sale;

4. Predisposizione turnazione del personale operativo;

5. Comunicazioni giornaliere sulla situazione dell'area assegnata (in emergenza);

6. Comunicazione alla Sala Operativa di Prot. Civile del "Diario Eventi" (in emergenza);

7. Contatti preventivi con Ditte esterne per la disponibilità di intervento in emergenza.

3.8 INTERVENTI CHE RIGUARDANO LA VIABILITÀ

Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

A) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria;

B) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria;

C) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. .

Al verificarsi di eventi di tipo A le emergenze che riguardano la viabilità vengono gestite ordinariamente dalle zone stradali.

Nel momento in cui l'emergenza comporta un

coordinamento con altre amministrazioni, per cui l'emergenza è di tipo B, si attiverà presso

3.8 LA RETE STRADALE: elemento di rischio e risorsa in caso di emergenza